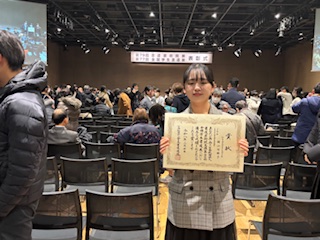

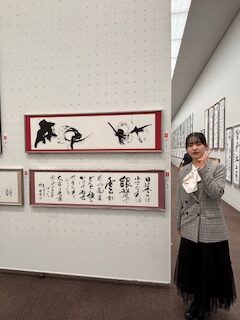

2月5日(木)から11日(水)、東京都美術館にて第79回書道芸術院展と第77回全国学生書道展が開催されています。7日(土)、本学グローバル・スタディーズ学科3年生の堀江可那子さんが全国学生書道展の半紙の部において公益社団法人全日本書道連盟賞を受賞しました。前衛的な書道にも取り組んでいる可那子さん、おめでとうございます。

ゼミ研修旅行

宮城県庁見学

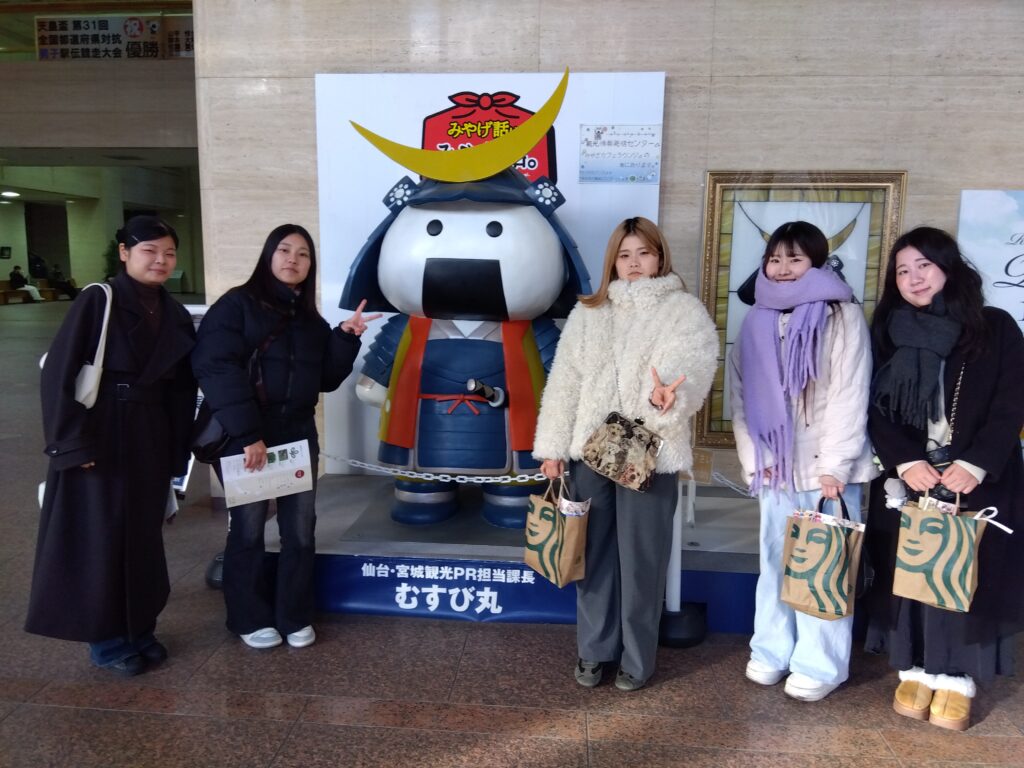

1月23日(金)午後、小形ゼミの3年生と4年生が宮城県庁見学に行ってきました。広報課の職員の方にご案内いただき、行政庁舎18階の展望ホールでは、仙台の地勢や主要な建物についてご説明いただいたり、県政広報展示室では県政の歴史や現状を学んだり、歴代知事が使っていた机などの展示物を見学したりしました。県庁にはパスポートの申請に行くくらいで、他の部署についてはほとんど知らない学生が多く、今回の見学で、数多くの部署のたくさんの職員の方々が県民の生活を支えていることを知ることができました。4年生は今後の社会人生活、3年生は就職活動に活かせる学びとなったようです。

ご案内くださいました職員の方はじめ宮城県庁の皆様に心より御礼申し上げます。

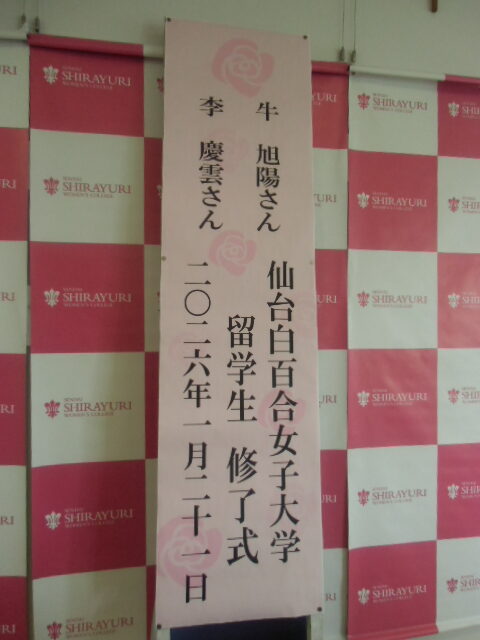

留学生修了式

どんど祭

魯迅の足跡をたずねて

留学説明会

「プレゼンテーション演習Ⅱ」研究発表会

夏休みインターンシップ報告

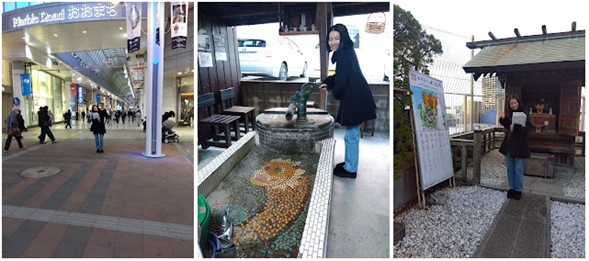

仙台一番町商店街でマーケティング実習を行いました!

昨年12月18日(木)に「マーケティング論」の学外授業で「仙台一番町商店街調査」に行ってきました。受講者の野田すみれさんが、実習で学んだことをレポートにまとめてくれましたので、ご紹介します。

商品と祈りがつくる価値― デパ地下PPM分析と仙台の商業空間を巡って ―

グローバル・スタディーズ学科

4年 野田すみれ

2箇所のデパ地下の訪問ではA菓子店を対象にPPM(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)の視点から商品構成の分析を行った。また、一番町商店街の発展と百貨店屋上やマンション群の中に祀られている神社の存在にも着目し、商業空間と信仰の関係性について考察した。

PPMとは、市場成長率と市場占有率の二軸から商品群を分類し、資源配分を考えるフレームワークである。A菓子店においては、生パイや定番の焼き菓子が安定した需要を持つ「金のなる木」としてブランドを支えている一方、季節限定商品は話題性と成長性を備えた「花形」に位置づけられると考えた。また、新作商品や高価格帯の商品は将来的な主力候補である「問題児」と捉えられ、回転率の低い商品であっても、デパートにおいてはブランドの幅や格式を示す役割を担っている点が印象的であった。さらに、同じA菓子店であっても、それぞれのデパートで陳列の仕方や訴求方法に違いが見られ、PPMは商品単体で固定されるものではなく、売場戦略によって柔軟に運用されていることが分かった。

一番町商店街と商店街の中に祭られている神社の関係に着目すると、参拝という行為が人々の回遊性を生み、商店街のにぎわいを支えてきたことがうかがえる。信仰は単なる宗教的行為にとどまらず、人の流れを生み出す装置として機能してきた点で、現代のエリアブランディングにも通じる役割を果たしたのだと感じた。デパートの屋上に神社が祀られている点も非常に興味深い。デパートという消費の場に信仰空間が併存することで、買い物は単なる消費行動ではなく、祈りや縁起と結びついた体験となる。こうした仕組みによって、百貨店は人々に長く親しまれてきたのではないだろうか。

今回の実習を通して、マーケティングとは商品単体の売上を追求するものではなく、商品、空間、文化といった複数の要素を結びつけながら、価値を持続的に循環させていく仕組みづくりであると実感した。